ワールドコンピュータ十年目の節目

過去100年にわたり、人類はコンピューターのあり方を絶えず再考してきました。

20世紀中盤のロケット誘導用巨大マシンから、IBMのビジネス用メインフレーム、マイクロソフトやアップルによる家庭のパソコン普及、そしてスマートフォンによる計算力の大衆化へと進化してきました。

計算能力の進化は、世界とのつながり方そのものを根本から変えてきたのです。

2013年、当時19歳だったVitalik ButerinはWorld of Warcraftをプレイし、Blizzardがウォーロッククラスを運営者の判断で弱体化したことから「デジタル世界のルールを、誰がどう変える権限を持つのか」と疑問を抱きます。

もし、いかなる企業も保有せず、単一の権威にも管理されず、すべての人が自由にアクセスできる「世界コンピューター」が存在したら、それは新たなコンピューティングのパラダイムとなり得るのではないか。

2015年7月30日、ベルリンの小さなオフィスで多くの若き開発者がブロックチェーンのカウンターを見守る中、カウンターがブロック1,028,201に到達した瞬間、Ethereumのメインネットが自動起動しました。

Vitalikは後日、「皆でじっと待機して、その数字に到達した。30秒ほどして、ブロック生成が始まった」と述懐しています。

この瞬間、世界コンピューターというアイデアに火が灯りました。

創世と最初の火花

当時のEthereumは開発者が100人未満。初めてスマートコントラクトをブロックチェーンに組み込み、チューリング完全なプラットフォームを提供することで、ブロックチェーンは単なる台帳から世界でどんなプログラムも動作できる公共コンピューターへと変貌しました。

この新しい世界コンピューターは、早くも重大な試練に直面します。

2016年6月、Ethereum上の分散型自律組織「The DAO」がスマートコントラクトの脆弱性を突かれてハッキングされ、5,000万〜6,000万ドル相当のETHが流出。コミュニティは「ブロックチェーンを巻き戻すべきか」を熱く議論し、最終的にハードフォークで資金を回収するも、チェーンが分岐しEthereum Classicが誕生しました。

この事件はガバナンス問題を浮き彫りにし、「世界コンピューターは不変であるべきか、それともユーザー保護のため誤りを修正すべきか」という問いを投げかけました。

2017〜2018年のICOブームでEthereumは急成長。プロジェクトはトークンセールで数百億ドルを調達し、ETH価格も高騰。しかしその後のバブル崩壊でETHは90%以上下落し、ネットワーク混雑や高ガス代が激しい批判を浴びました。この間、CryptoKittiesブームがメインネットをほぼ麻痺状態へと追い込み、世界コンピューターの処理能力限界が初めて明らかになりました。

こうしたボトルネック克服へ、Ethereumコミュニティは2015年からオンチェーン・シャーディングの研究を開始。ノード検証作業を分割しスループット向上を模索しましたが、技術的困難から進展は緩慢。開発者はオフチェーンのスケーリング(ステートチャネル、Plasma、2019年から急成長したRollup)の研究も始めました。Rollupは大量のトランザクションを束ねてメインネットで検証し、スループットを飛躍的に高めますが、本体の強力なデータ可用性への依存が課題でした。2019年頃、データ可用性の重大な技術突破があり、大規模データ検証の壁を突破しました。

これらのイノベーションでEthereumは「メインネットのセキュリティ+レイヤー2実行」によるスケーリングを追求し、世界コンピューターは多層協調型の新構造へ進化し始めました。

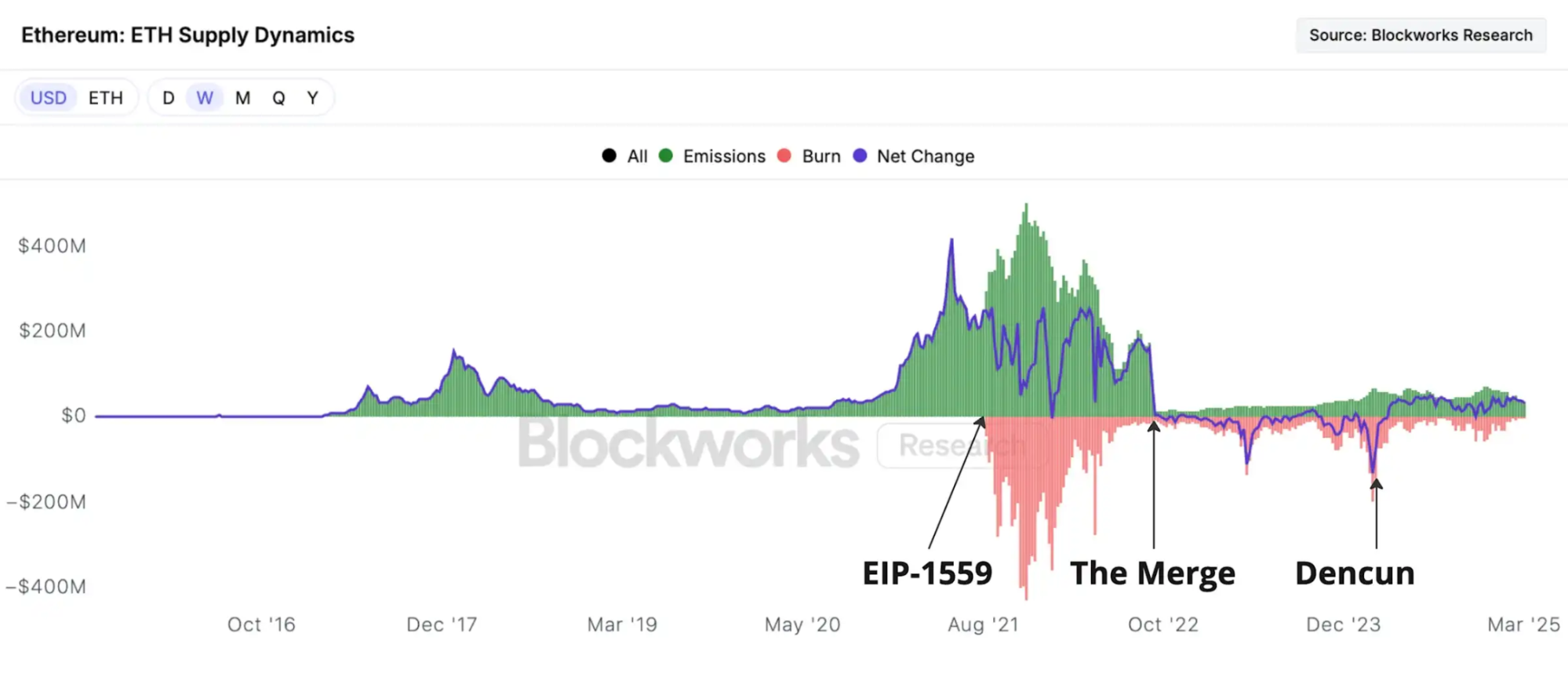

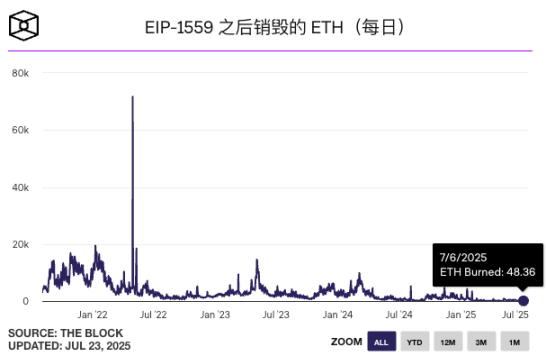

その後、Ethereum上のDeFiは爆発的に発展し、分散型レンディングや取引、デリバティブも拡大。NFTブームではBeeple作品がChristie’sで6,900万ドル落札と、デジタルアートが脚光を浴びました。活動が活発化する一方で高ガス代問題は続きましたが、プロトコルのアップグレードが状況を変え始めます。2021年8月のEIP-1559導入でトランザクションごとにETHをバーンするベース手数料が実装され、需要が高い局面のインフレ圧力が低減。2021〜2022年の強気相場ではETHが一時純減少となり、価格は過去最高の約4,900ドル近くまで上昇しました。

2022年9月15日、Mergeによってネットワークの根源的エネルギーが消費型PoWからPoSに変わり、電力消費は99%減、新規ETH発行も90%削減。保有者はステーキングでネットワークの安全維持に参加できるようになり、世界コンピューターのエネルギー構造が抜本的に刷新されました。

Mergeから1年後、Ethereumの純発行量は約30万ETH減少し、PoW時代のインフレからデフレへの大きな転換を示しました。このデフレ傾向がETH希少性への期待を高めています。

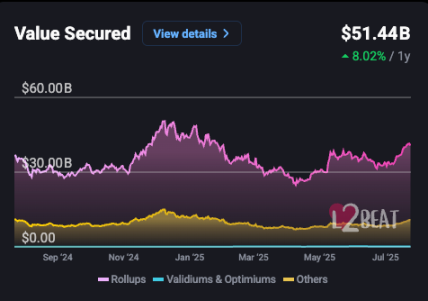

2023年末、これらの大変革を経てメインネットの性能と経済設計はともに向上しましたが、新たな課題も現れました。コスト削減とRollup成長促進のため、2024年3月に「Dencun」アップグレード(Deneb+Cancun)でEIP-4844(Proto-Danksharding)が導入されました。これでRollupは「データブロブ」トランザクション(L2取引データの一時的・低価格な保存)をメインネット登録可能に。これによりL2がメインネットにデータを投稿する費用が大幅低減し、DencunアップグレードはRollupコスト急減という成果をあげ、世界コンピューターは本格的なシャーディングへ大きく前進しました。

10年を経て、世界コンピューターはホワイトペーパーからデジタル経済の不可欠なインフラへと変貌しました。

しかし活気あるノードの裏側で、静かに新たな課題が浮上し始めています……

中期的な不確実性

2024〜2025年、Ethereumの成長痛がより顕著となっています。

レイヤー2:分断化の影響

EthereumはRollup中心のロードマップへ転換、メインネットの混雑が緩和されましたが、多くのアクティビティと価値はL2ネットワークにとどまり、メインチェーンに還流しません。2025年初頭のスタンダードチャータード銀行レポートは、L2成長がメインネットの価値捕捉力を損ねているとし、CoinbaseのBase L2単体でもEthereumエコシステムの時価総額から約500億ドルが「流出」したと推計しています。

本来ならメインネットで発生していた取引やアプリ利用は、安価なL2へと移行し、メインネットの手数料収入とオンチェーン活動を減らしています。この傾向はDencunアップグレード以降、特に加速。EIP-4844でRollupがベースレイヤーへのデータ書き込みコストを大きく削減したため、L2実行のインセンティブがさらに高まりました。近年、ArbitrumやOptimismなどRollupが、メインネットの1日当たり取引件数と肩を並べ、時に上回ることも。「アウトソース実行」という現実を如実に示しています。

つまり、世界コンピューターの一部機能が外部で効率良く動作する一方で、メインネットの価値捕捉力が薄れている状況です。

外部ブロックチェーンとの競争激化

これまでのEthereumの手数料やスループット問題は、より安価かつ高速な競合の台頭を許してきました。

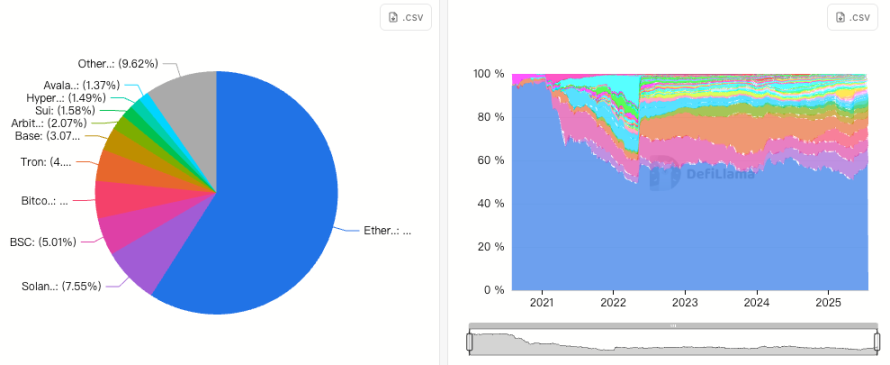

高スループット設計のSolanaは大勢の開発者を集め、今サイクルの新プロジェクトやミームコインの多くがSolana上で始動。ステーブルコイン分野ではTronが極めて低手数料でUSDTの大量発行と送金を支え、現在Tron上のUSDT流通量は800億ドル超でEthereumを上回り、世界最大のステーブルコインネットワークとなり、回転率も圧倒的。Ethereumは業界の重要区分を一部明け渡したことになります。

BNBスマートチェーンほかパブリックチェーンもGameFiやアルトコイン取引で市場シェアを拡大。EthereumはDeFiプロトコルとTVLで依然トップ(2025年7月時点で全体の約56%)ですが、マルチチェーン時代の現在、優位性は相対的に低下しています。

ガバナンス・セキュリティへの懸念

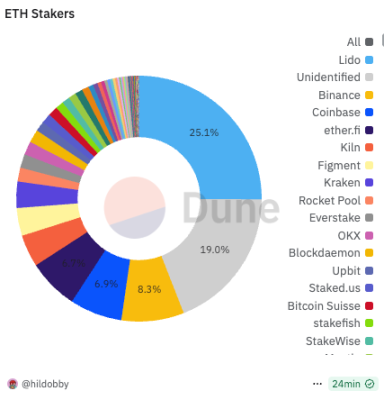

PoS移行によるステーキングの中央集権化が懸念されています。バリデーターになるには32ETHが必要なため、多くがステーキングプールや中央集権型取引所へ集まり、少数大手が大きな影響力を持つ構図です。最大の分散型ステーキングプールLidoは一時市場シェア32%超。新規参入者増加で現在は約25%まで低下しましたが、Binance(8.3%)、Coinbase(6.9%)を大きく上回ります。単一主体がバリデーターの1/3を超えれば合意形成やネットワークセキュリティが脅かされるため、コミュニティの警戒は続いています。

Vitalikは、バリデータープールごとのシェアを手数料で15%未満に抑えるべきと提言しましたが、2022年のLidoガバナンス投票で自己制限案は99%超の反対で否決。Dune Analyticsによれば、Ethereumのバリデーター数は112万超、ステーキングETHは3,611万超(総供給の約29.17%)。セキュリティと多様な参加者確保の両立は、依然課題です。

財団の役割を巡る論争

Ethereum Foundationのエコシステム資金・財務運営の透明性不足はずっと議論の的でした。説明無き大口ETH売却が度々疑問を呼び、また初期開発者の一部からは「財団による放任がエコシステム分断やガバナンスの停滞を招いている」との批判もあります。

一方でVitalikや他の初期開発者は強い影響力を持ちつつも、重要な戦略や意思決定への発言を控え、市場やガバナンス議論への介入を避けています。この自制が年月とともに意思決定の空白を生み、責任の所在が曖昧となり、新規提案も勢いを欠く状況。オープンな議論は減り、戦略・技術決定は閉鎖的な場で進む傾向が強まりました。

明確な指導者不在のまま、世界コンピューターは稼働を続けていますが、その進路に迷いが見えます。

アプリ層の課題と市場パフォーマンスの鈍化

Ethereumが真に世界コンピューターであるなら、その価値は基盤的な計算・セキュリティ提供を超えた部分にあります。最大の可能性は、次世代の革新的かつ大衆的なアプリをホストし、新たな開発者やユーザー層を呼び込むことにこそ存在します。

しかし10年を経て、本格的な市場検証を得たのはDeFiとNFTだけ。他のアプリ層領域は、ほぼ沈黙したままです。

期待されたソーシャル、ゲーム、ID、DAOも、DeFiやNFT並みの主流アプリは生まれていません。

Web3ソーシャル(Friend.tech、Lens)は短期間バイラル的ヒットも、定着率の悪さで急減速。オンチェーンゲームも話題先行で、主にトークン経済の実験にとどまり主流化には至らず。分散型IDやDAOガバナンスも技術的実験やニッチなパイロットレベルです。

オンチェーンの数字もこのギャップを露呈。2025年7月にはETHの1日バーン量が50を割り、2021年の1,000以上/日という高水準とは著しい差です。

同時期、7日平均のアクティブアドレスは約56.6万件で2024年3月のピークを更新できず、新規日次アドレスは12万件、月間オンチェーントランザクションは3,500万〜4,000万の間にとどまります。

「世界コンピューター」を掲げるネットワークとして、これは新たな大衆向けアプリ誕生の火種が見えないことを意味します。

業界最大級の開発者コミュニティと高度な技術力を持ちながら、Ethereumは今も数千万人規模の新規ユーザーを連れて来る「キラーアプリ」を見出せず、10年を経ても次の決定打となるミッションを探し続けています。

この停滞は市場実績にも反映。2021年11月に約4,900ドルまで後一歩に迫った後、ETHは高値更新できず、Mergeや手数料改革も大きな伸びにはつながりませんでした。2022〜2024年はビットコイン、Solana、BNBに継続して劣後。2025年、他の仮想通貨が新高値を記録するなかETHは3,000ドル強、ETH/BTCレートも4月に0.02を下回り数年来の安値水準。かつて「スマートコントラクト・イノベーションの燃料」とされたETHは、資産拡大力でリードを失いつつあります。

直近では公開企業・機関の戦略的資本配分がETH価格に一定の支援。Sharplink GamingやBitMine等が転換社債、優先株、At-the-market offeringなどでETH蓄積を進める方針を公表。ETHはビットコインと異なり、ステーキングやリステーキングから利回りが得られる「イールド資産」として企業財務に活用され、数週間で3,600ドル超へと復調しました。

しかし一部アナリストの見方では、こうした上昇は「オンチェーンエコシステムの実需成長」ではなく、短期リターンを狙うキャピタルの動きとされます。つまり、イノベーションや爆発的ユーザー拡大が原動力ではありません。

技術進化や機関流入だけではユーザー習慣を変える新アプリ創出にはつながらず、真の新規需要を呼び込むには不十分です。

10年を経てEthereumはいまだ、「世界コンピューターがどんなアプリを動かしていけば再び世界を魅了できるのか」という根本課題への答えを模索しています。

未完成の道—次の10年へ

中年期特有の重圧の中、Ethereum再興のカギはテクノロジーとエコシステム拡大による新たなフロンティア開拓にかかっています。

テクノロジー:より速く統合された世界コンピューターへ

コミュニティはMerge以降のアップグレード戦略をすでに明示しています。

Vitalikが「Ethereum’s Possible Futures: The Surge」で提示した次期目標は、「L1+L2合算で1秒あたり10万トランザクションを処理しつつ、分散性とL1堅牢性を維持」すること。要点は、主要L2がEthereumの信頼不要性・オープンネス・検閲耐性を守りながら、L1/L2間の資金移動やアプリ切替を単一チェーン並みにシームレスにする点です。

2024年のEIP-4844導入は、その第一歩。今後はデータサンプリングや圧縮などの追加改善も計画されています。

ゼロ知識証明(ZK-SNARKs、ZK-STARKs)が成熟すれば性能ボトルネックが解消し、他チェーンやL2へ流出したユーザー回帰も期待できます。

ガバナンス・経済:メインネット価値の再生

技術性能だけでなく、Ethereumはメインチェーン上での価値捕捉強化にも取り組んでいます。

2025年7月、Ethereum Foundationは「エコシステム開発の未来」を発表し、より明確なリーダーシップと指針のもとに動き始めました。財団は「Ethereumの直接・間接的利用者やコア価値享受者を最大化」「技術的・社会的インフラ双方のレジリエンスを向上」の2大目標を掲げています。

これに伴い、加速・増幅・支援・長期有効化の4本柱体制へ再編し、企業連携・開発者成長・アプリ支援・創業者支援など新組織を設置、ストーリーテリングやコンテンツ強化によるコミュニティ結束にも注力します。

さらに透明性の向上、ターゲットを絞ったパブリックグッズ資金、ガバナンス/運営支援Launchpad、運営コスト削減、約2.5年分の予備予算も確保する方針です。

こうした施策は、自由放任主義への反省と次の10年への戦略的投資として受け止められています。

コミュニティでは、L2盛況の一部価値をメインネットに回帰させる方策、プロトコル手数料やMEV分配の調整によるベースレイヤー利益の拡大といったテーマも活発に議論中。いずれも模索段階ですが、変化がなければメインネットは単なる決済レイヤーへと埋没し、その価値と活力の希釈が止まらないとの危機感から来ています。

分岐点にて—次の火花を求めて

技術も資本も、十分ではありません。

Ethereum歴代のピークは、常に新しいアプリと新物語が突破口となっていました。今、ブロックチェーン業界全体が創造的膠着状態にあり、目を見張るブームが見当たりません。

業界自体が自己革新し、社会・ID・AIなど新分野の物語やアプリを生み出す必要があるとの声も根強く、次のイノベーションは暗号業界外からやってくる可能性も指摘されています。

Vitalikは「Ethereum’s Next Decade」で、開発者にはWeb2の模倣ではなく、ウェアラブル、AR、ブレイン・コンピューターインターフェース、ローカルAIなどをWeb3に融合させた新しいインタラクションを構築するよう訴えました。

これまでを振り返れば、Ethereumは今も最大規模の開発者コミュニティと充実したアプリ基盤、高度な技術力を維持していますが、今やボトルネックと新たなスタートの両方を抱えて分岐点に立っています。

Vitalikの言葉を借りれば、「Ethereumの最初の10年は理論が主役だった。これからの10年は、現実世界へのインパクトが課題」。次世代アプリは本当の実用性と共有価値を備え、暗号未体験のユーザーすら自然に受け入れる使いやすさが求められます。

世界コンピューターはいま、岐路に立ち、止まることなく新たな進路を模索しています。

次の10年はEthereumと、その夢を信じ続けるすべての人のものです。

Vitalikはこうも語っています。「Ethereumコミュニティで声を上げるすべての人に、未来を共に築くチャンスがある」。

免責事項:

- 本記事は[Foresight News]より転載されたもので、著作権は原著者[ChandlerZ, Foresight News]に帰属します。再転載ご希望の場合は、Gate Learnチームまでご連絡ください。当チームが規定手続きに従い対応いたします。

- 免責事項:本記事に記載された見解・意見は著者本人のものであり、投資助言を意味しません。

- 本記事の他言語版はGate Learnチームが翻訳しています。Gateに正しい参照のない状態での転載・配布・盗用を禁じます。